研究动态2: 丝路上的犍陀罗佛教建筑和艺术

来源:光明网-《光明日报》2019-05-07 04:15

【外国博物馆里的丝绸之路】

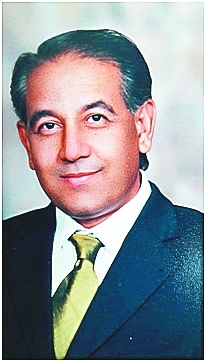

穆罕默德·阿什拉夫·汗(Muhammad Ashraf Khan)

真纳大学亚洲文明塔克西拉研究所教授,获考古学硕士、犍陀罗研究博士学位,先后在巴基斯坦联邦政府的考古与博物馆事务部、真纳大学亚洲文明塔克西拉研究所任职,参与了巴基斯坦许多重大考古研究和发掘工作,著有多部关于犍陀罗艺术的著作。

萨迪德·阿里夫(Sadeed Arif)

真纳大学亚洲文明塔克西拉研究所助理教授,获考古学硕士、犍陀罗佛教艺术博士学位,先后在巴基斯坦开普省考古与博物馆事务署、真纳大学亚洲文明塔克西拉研究所任职,在国际知名期刊上发表多篇关于巴基斯坦古代遗产的学术论文和研究文章。

丝绸之路是东西方之间古老的贸易之路。几个世纪以来,丝绸之路沿线不同地区间的文化交流与互鉴至关重要。丝绸之路是一条重要的陆路通道,将东亚、东南亚与东非、西亚和南欧贯通起来。在古印度孔雀王朝阿育王时期以及后来的贵霜王朝迦腻色伽国王时期,犍陀罗地区(即目前的巴基斯坦西北部和阿富汗东北部地区)兴建了大量的佛塔和寺院。从这些佛教建筑中出土了许多石刻造像、灰泥造像、铜像、青铜像以及铜币、银币和金币,目前大部分陈列在巴基斯坦和国外的博物馆里。这些出土文物显示,犍陀罗艺术受到了来自中国、波斯、罗马和希腊等不同文明的影响。在孔雀王朝阿育王时期以及贵霜王朝迦腻色伽国王时期,大乘佛教通过丝绸之路传播到中亚、中国、日本和韩国。

公元前3世纪,佛教在孔雀王朝阿育王的支持下传遍古印度,并扩展至亚洲其他地区。公元前3世纪末期,阿育王皈依佛教,并在该地区佛教传播方面发挥了至关重要的作用。目前,巴基斯坦拥有超过5000个佛教遗址,佛教艺术和建筑资源丰富。

犍陀罗是南亚的重要地区,几个世纪以来一直作为佛教中心,因此被称为“佛教圣地”。犍陀罗(Gandhara)这个词可以一分为二:“Gand”意为“香气”,“Hara”意为“土地”,犍陀罗即为“芬芳之乡”。广义的犍陀罗地区包括了巴基斯坦开伯尔普赫图赫瓦省、印度河下游谷地、塔克西拉山谷(巴基斯坦旁遮普省北部)和整个克什米尔地区,实际的(即狭义上的)犍陀罗地区为一个三角形地带,东西长100公里,南北长70公里。然而,犍陀罗艺术突破了重重地理阻隔,向阿富汗东部、乌仗那、巴尔赫、斯瓦特山谷、布内尔、迪尔、巴焦耳和白沙瓦山谷等各地延伸,直至克什米尔。

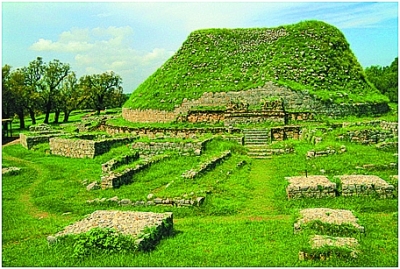

贾乌利安寺院遗址,位于巴基斯坦旁遮普省塔克西拉

丝绸之路沿线的犍陀罗佛塔和寺院

早在佛陀时代之前的古印度,在亡者遗骸之上建塔或墓的习俗已为人所知。曾到此朝圣的中国高僧法显和玄奘在文献中频频提到,舍卫城附近的一座小邑中存有佛舍利,其上矗立着与拘留孙佛、拘那含牟尼佛、迦叶佛等过去七佛有关的古佛塔。对此,英国考古学家约翰·马歇尔在论及佛塔崇拜时认为,无论上述中国高僧所见的古佛塔实际建造日期为何时,这些所谓的过去七佛舍利塔实际上表明了为亡者建造纪念塔是当地一项古老的习俗。佛陀涅槃后,人们在佛陀舍利(佛陀遗骨)之上建造佛塔,分布在八个主要部落,即供奉于拘尸那城、摩羯陀国、毗舍离国、迦毗罗卫国、遮罗颇国、罗摩伽国、毗留提国和婆罗国,此外香姓婆罗门和孔雀一族也建造了供奉佛陀舍利的佛塔。从上述和其他一些传统中可清晰地看出,在佛陀时代,建塔已经是古印度地区早已有之且为人熟习的风俗。同样清楚的是,佛塔直到阿育王时代才成为佛教徒明显的崇拜对象。早期佛教文献关于寺院内部构造以及僧侣生活细节的记载十分丰富,然而却没有关于阿育王之前佛塔崇拜的任何记载。如果早期的僧侣确实崇拜佛塔等纪念物(就像他们后来那样),而文献对此的记录竟然阙如,这实在令人难以想象。尽管自佛陀涅槃后,建造在佛陀舍利之上的八座佛塔一直是僧侣崇拜的对象,但没有任何迹象表明佛塔在阿育王之前就被公认为佛教信仰的标志。正是阿育王打开了上述八座佛陀舍利塔中的七座,将佛陀舍利细分给了王国中所有的主要城市,并在每个舍利上都建造了宏伟的佛塔。阿育王可谓是推动佛塔崇拜的第一人。

考古人员在犍陀罗地区(特别是塔克西拉山谷)发掘出了许多属于公元前3世纪和公元5世纪的佛教圣地遗址,其中最早的一个是公元前3世纪阿育王建造的法王塔(Dharmarajikastupa,又译达磨拉吉卡窣堵波)。英国考古学家约翰·马歇尔关于该遗址的主佛塔建造在佛陀舍利之上的观点或许是正确的,阿育王很可能将佛陀舍利分配到此处并建塔,并且称其为dhato-garbhastupa(意即存放舍利的佛塔)。

考古人员在锡尔卡普市挖掘出了数个文化层叠加的建筑遗址。其中,在属于安息帝国时期(公元1世纪)最后阶段的层位中发掘出一座圆形小佛塔,设计精致,用浓厚的石膏绘饰出当时较为常见的茛苕叶纹,其功能似乎只是为了私人祷祝和礼佛。而另外一座佛寺位于凸起的基座上,前面有一个门廊,中间为一个长方形的中殿,后面是一个圆形后殿;整个佛寺被一条走廊通道所包围;由于这种形状,该佛寺被称为拱形庙。该层位除了上述佛教建筑之外,其庭院内还有双头鹰神殿遗迹,融合了西方古典、印度以及当地建筑的风格。

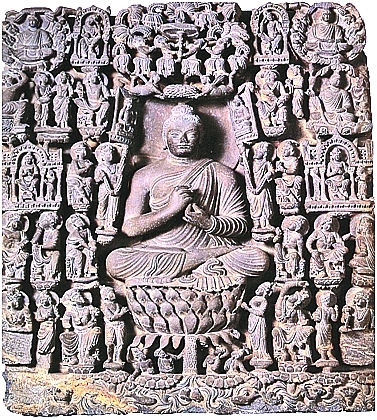

贵霜时期的佛塔结构发生了显著变化,方形佛塔取代圆形佛塔开始流行;寺院中出现厨房,建筑多由半方石砌筑,寺院中有田地。佛教造像艺术此时突然出现了人格化形象,首次出现了雕刻的佛陀形象。佛陀形象在开始时表现为画面中的人物主角,即用高浮雕的形式在佛塔基座的壁柱之间展现佛陀的生平事迹。随后,独立式佛像将在下一阶段逐渐显现并充分发展。

稍后一个时期,佛塔建造出现另一个发展趋势。小佛塔取代了大佛塔成为主流,且主塔周围是还愿塔,此类布局结构主要见于莫赫拉莫拉杜(MohraMoradu)等建筑遗址。上述遗址中的小佛塔多为高浮雕装饰,在片岩或灰泥上雕成,描绘了许多佛像。在最后阶段(公元前4~5世纪),佛塔形状进一步改变,高塔取代了低塔成为更加普遍的样式。

在白匈奴入侵犍陀罗之后,佛教逐渐失去了它在贵霜王朝时代所拥有的王室赞助。由于佛教普及而一度式微的印度教,在此时获得了白匈奴的支持而再度复兴。佛教庙宇大量荒废,许多僧侣逃往山区(今巴基斯坦西北偏远地区)避难。在公元7世纪,玄奘来到犍陀罗,他认为此地曾经臣服于迦毕试国,但后来它已成为迦湿弥罗国(今克什米尔)的支流。虽然曾有许多寺院,但已成为废墟。在经历破坏之后,犍陀罗从未恢复。

在斯瓦特、布内尔、迪尔等地分布着许多佛教遗址,这些遗址保留了佛塔、寺院、精舍、居住点、洞穴、石刻和铭文。

据公元4世纪来到斯瓦特的法显记载,该地区约有600座寺院。中国南北朝时期的宋云在公元6世纪到达该地,在当地寺院里看到了近6000幅画像。玄奘于公元7世纪来到斯瓦特,在目睹了当地佛教衰败的景象后,他说:“夹苏婆伐窣堵河,旧有一千四百伽蓝,多已荒芜。昔僧徒一万八千,今渐减少。”即使在今天的斯瓦特,仍有超过400座佛塔和寺院遗址,占地面积约160平方公里。僧侣们在山上建造了许多佛塔和寺院,其目的一是不影响山下的农业生产,二是免于战乱侵扰。他们在朝圣者经常沐浴的水泉旁建造了寺院。

辩才天女(Sarasvati)浮雕,拉合尔博物馆

悉达多诞生浮雕,卡拉奇国家博物馆

犍陀罗艺术与东西方文明的交融

犍陀罗艺术主要是一种佛教艺术。犍陀罗的佛教艺术并不局限于其狭义上的地理边界,而是随着时间的推移迅速蔓延至许多区域,例如斯瓦特北部地区、印度河上游以及塔克西拉山谷等。实际上,考古人员在这些地区发现了许多佛教遗址,在发掘过程中,大量与佛教传说有关的雕塑重见天日。犍陀罗佛教艺术起源于该地区,并且从公元1世纪到8世纪长期繁荣兴盛。从发掘出的庙宇、寺院遗址中可以看出佛教艺术在此地进行了复杂的重组。因此,犍陀罗艺术也被称为“希腊佛教”或“罗马佛教”艺术,因为它包含了一些源于西方的元素。然而,斯瓦特和犍陀罗的雕塑所展现的西方艺术影响也促进了佛教概念的发展,因为佛教的许多理念通过此种艺术形式表现出来。这有力地印证了连续性理论,雕塑以可见的方式彰显了东西方思想和文明的融合。

大犍陀罗(即广义的犍陀罗地区,包括整个开普省、旁遮普北部和阿富汗东部)的佛教艺术受外来文化影响显著,有学者也因此认为犍陀罗艺术就是希腊或罗马艺术的产物。其他一些学者则认为犍陀罗艺术的概念源自本土,受到了印度、中亚、波斯、希腊和罗马等地的相互作用,其影响真实可见,正如犍陀罗雕塑所示。

波斯的阿契美尼亚人在公元前6世纪到前4世纪统治着犍陀罗地区,随后到来的是公元前190至前90年的巴克特里亚希腊人和印度-希腊人,这些外来文化深刻影响了当地的艺术和手工艺。此后,公元前90年至公元1世纪中叶抵达犍陀罗的斯基泰人和安息人为当地传统注入了新趋势。从公元1世纪到公元5世纪,贵霜人在犍陀罗艺术和建筑领域进行了更多创新。迦腻色伽统治时期被认为是犍陀罗艺术的黄金时代。值得注意的是,所有这些外来统治者不仅在犍陀罗地区建立了政治统治,而且也塑造了该地区的文化价值观。

法王塔寺院遗址,位于巴基斯坦旁遮普省塔克西拉

法国学者阿尔弗雷德·福彻在撰写关于犍陀罗艺术开端的文章时,支持地中海影响犍陀罗艺术发展的学说。他认为希腊无疑是影响犍陀罗艺术的最早来源,并且显著改进了犍陀罗当地艺术。约翰·马歇尔发掘了锡尔卡普(这是塔克西拉地区的第二座城市),证实了福彻的观点。根据塔克西拉的发掘情况,马歇尔认为犍陀罗艺术源于热衷希腊艺术的安息人文化,并在近东的外国工匠的支持下获得了独特的风格。

一些西方学者将犍陀罗艺术与罗马文化联系起来。他们没有在犍陀罗艺术起源地发现该艺术形式的发展,而是将贵霜时期犍陀罗艺术展现的成熟形式与罗马人的影响联系起来。这一理论的支持者称,罗马帝国的商业和政治权力以积极的方式影响了印度次大陆人民的生活和文化,尤其是那些通过陆路直接与巴克特里亚、西北部相联系的地区,以及通过西海岸诸港口与印度内陆相联系的地区。这些与罗马有关的联系随着时间的推移变得愈发密切,并在迦腻色伽时期达到顶峰。

犍陀罗的考古环境表明它发展出了一种混合了西方和亚洲文化的组合模式。这种复杂文化背景培养出的工匠创造了这种独特的佛教艺术。佛教艺术的详细主题包括佛教基本概念的象征性表达,例如佛塔崇拜、佛陀或菩萨造像等,一般都带有浓厚的当地特色。

也有一些考古学家不同意犍陀罗艺术完全源于希腊人或罗马人的影响,他们认为这种艺术借鉴了东西方思想并将两者合二为一,然后向四周扩展至印度、阿富汗、中亚、中国和远东地区。艺术既不是西方的也不是古印度的,它源于两者并将不同的元素与自身的形式融为一体,创造了一个新的传统,即今天人们所知的犍陀罗艺术。

本版图片均为作者供图

《光明日报》( 2019年05月07日 12版)

[ 责编:张悦鑫 ]

编辑:管理员

四川师范大学“南亚人文研究中心”2024年度课题申报公告

全球治理与区域国别研究院 1年前 558

四川师范大学2023年度“南亚人文研究中心”课题结项通知

全球治理与区域国别研究院 1年前 357

我院"中国‘一带一路’倡议提出十周年”系列讲座持续进行

全球治理与区域国别研究院 1年前 170

南亚人文研究中心举办南亚青年学者沙龙

全球治理与区域国别研究院 1年前 251

四川师范大学2023年度“南亚人文研究中心”拟立项课题公示

全球治理与区域国别研究院 2年前 500

研究动态7: (转光明网)文化融合中的佛像之源

全球治理与区域国别研究院 4年前 586

[巴基斯坦简报] 第3期:(转光明网)“歪果仁”眼里的中国小康什么样?跟着这位巴基斯坦小伙来看看

全球治理与区域国别研究院 4年前 235

研究动态6: (视频)成锡忠:在“中巴经济走廊”基础上建设“中巴文化走廊”

全球治理与区域国别研究院 5年前 332

研究动态5: (视频)玄奘西游

全球治理与区域国别研究院 5年前 235

研究动态4: 交流视域下亚洲文明的发展

全球治理与区域国别研究院 5年前 295